بين أحضان الرمال الذهبية، حيث تلتقي شمس الشرق بغرب العالم، ينساب شريان حيوي نابض بالحياة، شقّ طريقه عبر جسد الجغرافيا ليصبح شاهدا على إرادة الإنسان وعراقة التاريخ.

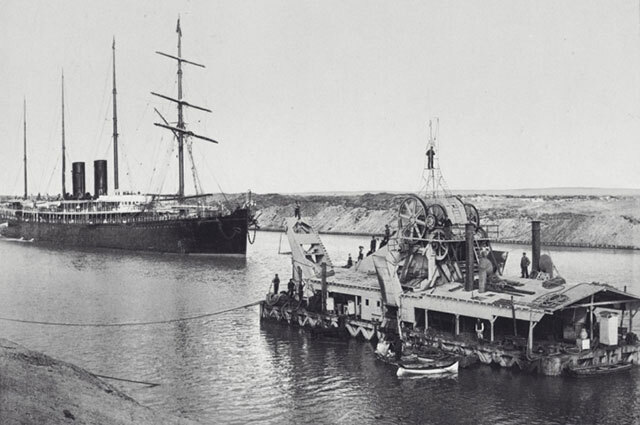

إنها قناة السويس، تلك المعجزة الهندسية التي لا تكتفي بأن تكون مجرد ممر مائي، بل هي لوحة رسمتها أيادي التاريخ والجغرافيا والاقتصاد في آن واحد. منذ ذلك اليوم التاريخي، السابع عشر من نوفمبر عام 1869، حين انفتحت صفحاتها للملاحة العالمية، وهي تروي حكاية لا تنتهي، حكاية اتصال بين عالمين اُختصرت فيه المسافات وذابت الحدود.

يمتد هذا الشريان المائي الصناعي، البالغ طوله حوالي 193 كيلومترا، شامخا يصل البحر الأبيض المتوسط شمالا بالبحر الأحمر جنوبا، مخترقا برزخ السويس في شمال شرق مصر كخيط لؤلؤي يربط بين محيطات العالم.

على ضفافه، تقف مدن شاهدة على حركة التاريخ، بورسعيد شامخة عند المدخل الشمالي، والإسماعيلية الحالمة في الوسط، وبور فؤاد الهادئة، فيما تنساب مياهه عبر بحيرات المرة والتمساح وبحيرة المنزلة، وكأنها تروي ظمأ الأرض وحنينها للوصل.

بعرض يصل إلى 350 مترا، وعمق 24 مترا، يستقبل هذا الممر العملاق سفنا هي بمثابة جبال متحركة، تصل حمولتها إلى 240 ألف طن، وارتفاعها إلى 68 مترا، لتختصر رحلة كانت تستغرق شهورا حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، إلى أيام قليلة فقط، موفرة ما يتراوح بين 8 إلى 15 ألف كيلومتر، ويصل الاختصار بين أوروبا وآسيا إلى حوالي 8 آلاف كيلومتر، وهو إنجاز غير مسبوق في عالم الملاحة والتجارة.

من عجائب هذه القناة التي تميزها عن نظيرتها في بنما، أنها لا تحتاج إلى "أهوسة" أو أبواب قفل لرفع وخفض السفن، وذلك بسبب التساوي شبه التام في منسوب مياه البحرين المتوسط والأحمر، ما يجعل عبور السفن فيها أشبه برحلة سلسة في نهر عظيم، لا تكاد تشعر خلالها بأنها تعبر قارة بكاملها.

هذا التصميم الفريد، مع ممرها البحري الأحادي ومناطق العبور المتعددة، يجعل منها نموذجية في الكفاءة والعمل. لكن قناة السويس ليست مجرد إنجاز هندسي، فهي نبض الاقتصاد المصري وشرايينه. إنها المصدر الرئيس للدخل القومي، متفوقة على عوائد السياحة والنفط، حيث تضخ في الخزانة المصرية ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار سنويا، عائدات تنتج عن حركة لا تتوقف لما يصل إلى 100 سفينة يوميا، تتنوع بين ناقلات النفط العملاقة، وسفن الحاويات الضخمة، وناقلات البضائع السائبة.

لأهميتها، تتجاوز قناة السويس حدود مصر الجغرافية لتصبح شريانا حيويا للأمن العالمي. من خلالها يمر حوالي 10 بالمئة من تجارة النفط والمنتجات البترولية في العالم، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا في معادلة أمن الطاقة لدول وتكتلات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والهند والصين. كما أن حوالي 30 بالمئة من حركة حاويات العالم تجد في هذا الممر طريقها الأقصر من آسيا، وخاصة الصين، إلى أسواق أوروبا.

هذه الأهمية تجعل أي خلل، ولو بسيط، في عمل القناة، حدثا عالميا تؤثر تبعاته فورا على الأسعار والخدمات اللوجستية في أنحاء الكوكب، ما يضعها في قلب النظام الاقتصادي العالمي.

قصة هذا الممر العظيم تمتد إلى أعماق التاريخ، إلى عصر كانت فيه مصر مهد الحضارات. ففكرة حفر قناة تصل بين البحرين، تعود إلى عصر الفراعنة. في الألفية الثانية قبل الميلاد، شيد سنوسرت الثالث ما عُرف بـ "قناة الفراعنة"، رابطةً البحر الأحمر بنهر النيل، مفتتحة طريقا تجاريا إلى "بونت"، تلك الدولة الإفريقية القديمة الغامضة. ثم جاء الفرعون نخاو الثاني في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد ليعيد إحياء هذا الحلم، مؤكدا أن فكرة الاتصال هذه، حلمٌ إنساني قديم.

من المفارقات أن العمال أثناء حفر القناة في عصرها الحديث، عثروا على توابيت ومومياوات تعود إلى تلك العصور الغابرة، بعضها وجد طريقه إلى المتاحف ليروي قصة الماضي، والبعض الآخر ضاع أو نُهب، ليظل بين أسرار الرمال.

بهذا وذاك، قناة السويس ليست مجرد حفرة في الأرض امتلأت بمياه مالحة آتية من البحرين، بل هي كائن حي ينبض بتاريخ يمتد لآلاف السنين. بنيت على سهل منخفض من الرواسب الرملية والطينية، لكنها ارتفعت بشموخ لتصبح رمزا للربط والاتصال.

إنها جسر بين الماضي والحاضر، بين الشرق والغرب، بين الاقتصادات والحضارات. إنها شاهد على أن الأفكار العظيمة لا تموت، بل تتجدد عبر العصور، من عصر الفراعنة إلى عصر العولمة، لتظل باقية شامخة، كالنيل الخالد، مهما تغير الزمن وتقلبت الأحوال، تذكرنا بأن الإرادة البشرية حين تلتقي بحكمة الطبيعة، يمكنها صُنع المعجزات.